“光文化”理念研究的深遠意義(圖)

摘要: 本文作者通過對“光”、“文化”、“光文化”定義及特性的詮釋,闡述了“光文化”厚重的內涵與廣闊的外延,并通過闡述對“光”與“光文化”的理解,論述了“光文化”理念研究的深遠意義。

引 言

為了認真貫徹落實立昌書記“城市夜景燈光建設要融入光文化”的指示精神, 2004年舉辦了“中國(天津)首屆現代城市光文化論壇”,兩年之后,舉辦“中國(天津)第二屆現代城市光文化論壇”,在新的形勢下,重新認識 “光文化”理念的深刻含義,進一步解讀“光文化”, 挖掘 “光文化” 深奧的內涵,拓展“光文化” 廣搏的外延,有著更深遠的意義。

“光文化”理論研究和實踐應用,應是我們長期研究和探索的課題。值此之際,筆者重新認識“光文化”,暢想“光文化”,解讀“光文化”,不妥之處,請業內專家批評指正。

一、“光”

1. 光的定義

光是一種重要的自然現象。當一束光投射到物體上時,會發生反射、折射、干涉以及衍射等現象。我們之所以能夠看到客觀世界中斑駁陸離、瞬息萬變的景象,是因為眼睛能夠接收物體發射、反射或散射的光。光就其本質而言是一種電磁波,覆蓋著電磁頻譜一個相當寬(從X射線到遠紅外)的范圍,只是波長比普通無線電波更短。人類肉眼所能看到的可見光只是整個電磁波譜的一部分。光具有波粒二象性,即既可把光看作是一種頻率很高的電磁波(1012~1015赫茲),也可把光看成是一個粒子,即光量子,簡稱光子。

眾所周知,光是由光源產生的,如太陽、蠟燭和電燈。其中太陽是天然光源,蠟燭和電燈是人工光源。由于可利用的天然光源所產生的光僅占整個光家族的很小部分,所以人類一直在努力開發和利用各種各樣的人工光源。任何一種新人工光源的發明和利用,都標志著人類文明新的進步,生于1879年美國發明家托馬斯愛迪生成功地制造出第一只可使用的白熾燈泡,開創了人類電氣照明的新紀元。1905年奧地利人優斯特與哈納曼采用積壓繞結的方法第一次成功地制造出鎢絲白熾燈泡,也是一個重要的里程碑。

2. 光的意義

光與人類生活和社會實踐有著密切的關系。光是地球生命的來源之一,是人類生活的依據,是人類認識外部世界的工具 ,是信息的理想載體或傳播媒質。

自從普羅米修斯播下火種以來,光就給予人類帶來了無限的希望! 在漫漫的歷史長河中,陽光哺育著大地,人類的生活天天與光相伴。自然光周而復始地更迭控制著人體生物鐘,使我們的生命節奏保持著平衡。日光制造維生素和眾多迄今未知的營養物質,使我們的機體生生不息,保持健康。光刺激視覺,使我們看見并認知周圍的環境與萬紫千紅、色彩斑斕的大千世界,從而獲得 90%左右賴以生存的外界信息。明亮的、溫暖的、活躍的光振奮人的精神,使我們心理上感到滿足和愉悅。當夕陽西下,夜幕降臨時,人們仍留戀著日光帶來的光明。從遠古時代遂人氏鉆木取火,照亮山洞、草棚,到現代城市高樓大廈燈光輝煌,人們從未間斷過在黑夜中對光的求索,走過了一條漫長的“光”之路。人類一直追求利用人工光源延續自己活動的時間,擴大自己活動的空間,感受自己五味的生活,創造自己人生的價值。光成為人類追求的物體。人類追求光明,光明代表生命;光明代表希望;光明代表先進;光明代表一切美好的向往。

因此,光是一種物質形態,是大自然賜予人類的豐厚禮物,她滿足了人類生存、生活、生產、發展的需要,對人類家庭生活、經濟發展、技術進步、歷史演變給以巨大的推動作用。

光是人類歷史發展進程的見證,她與人類共存,同時資源共享。她通過建筑、橋梁、村落、廠礦、城市山水、自然風光、田野、交通工具和道路等人文景觀,展示自己的存在和美麗,帶給人類無限的遐想和心靈觸動,并創造了“光文化”。

光與影相伴,形影不離;光與色相隨,和諧呼應。光是一種語言,是建筑藝術的靈魂,光向我們述說建筑師的設計理念和藝術追求,光與建筑和城市共生。光是設計工具,也是建筑材料,建筑師可以用它編繪理想,展示才華。光是建筑三維創作之外的另一個廣闊的天地——“光是建筑的第四維空間”。

從公元初年(125年)羅馬萬神廟屋頂上簡陋的采光圓洞(直徑8.9米)到20世紀末(1999)柏林國會大廈以宏大的鏡面和晶瑩的玻璃建構的天穹(直徑40米);從古代一直延續到19世紀的戶戶昏冥燭火到今天處處燈光理現的不夜城,回首城市和建筑發展的歷史進程,我們可以清楚地看到光技術和光文化同城市和建筑同步發展前進的足跡,也能看到采光照明的技術進步對城市和建筑面貌及現代城市生活產生了多么重要的影響。

光給城市注人活力,保證夜間車輛暢通,行人出行安全,擴大城市夜生活時間和空間,豐富城市居民戶外的文化娛樂和休閑活動,促進商業繁榮,展示城市歷史文化風貌,吸引旅游觀光。

3. 光的特性

要研究燈光文化的藝術表現形式,首先要認識光的一些基本特性。燈光具有穿透性、混合性、明視性以及折射與反射等主要特點。

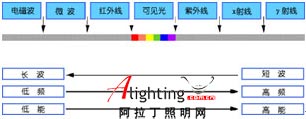

根據光的本質特性,人類生存和發展從來就沒停止過對“光”的利用和開發,人類的文明史就是一部利用和開發“光資源”的歷史。“光”是一個很大的家族,其中我們能夠用眼睛看到的“可見光”只是“光家族”中的一員。根據波長的不同,光可分為無線電波、微波、紅外、可見光、紫外、真空紫外、軟X射線、硬X射線和伽馬(γ)射線等。

除此之外,光還具有強度、質量和顏色三個主要性質。自然光的強度我們可以從晝夜的變化和天氣的影響中感受到日光的強弱及光線的明暗;人工光源的強度,則隨著燈的功率不同而有所變化,可以從亮到暗。這一點可以適用于任何光源。

光的第二個性質是其不同的質量。光可以是從灼熱的光源發出的直射光,如不受云霧遮擋的日光,從聚光燈、攝影燈和閃光燈發出的直射人工光;或者是從被照射物體表面反射的散射光,如霧天或陰天的日光,從墻壁、天花板或其他反射光的物體表面反射出來的人工光;或者是在灼熱的光源前加上柔光器形成的散射光。他們的質量有所不同,人們可以根據自己的需要或表現形式及被照載體的不同巧妙的利用自然光和人工光。

光的顏色特征尤為明顯,可謂是五光十色、色彩斑斕。不同顏色光的疊加還會制造各種顏色的奇妙變化,如紅、橙、黃、綠、青、藍、紫這七種顏色的光疊加的結果是無色的白光。

形體和色彩在給人們的心理暗示空間中,通過光顯示出其色彩。光色對人類視覺神經的影響,對人生理和心理的影響至關重要。色彩的色相、明度和彩度的對比本身就可以創造環境氣氛,通過燈光的照射還可呈現出更多的變化。彩色燈光賦于光環境情感意識,使一些顏色響亮,但也會使一些顏色受到扭曲。顯色性好的人工光源可以象天然光一樣真實地演現環境,顯現色彩繽紛的人與物;顯色性差的光則造成顏色失真,喪失環境色彩的魅力和誘惑力。

彩色燈光賦于光環境情感意識,冷光色和暖光色對人的心理產生冷、暖的暗示;同樣,深光色和淺光色也會使人產生遠近和輕重的錯覺。紅色表現熱烈、激情、積極、喜悅、喜慶,使人感到興奮;藍色表現沉靜、冷靜、空曠,會使人感到幽靜和神秘;綠色表現安靜、新鮮、安全、和平、年輕,會使人感受清新和希望;白色表現純潔、樸素、清新、明快,會使人感到清爽、無暇;黃色表現愉快、健康、明朗、光明、明快,會使人感到親情和溫暖。這些都是光的特質,也是“光文化”必須研究和探討的重要課題。

光還有許多功能特性:

光能塑造形象——物體的形象只有在光的作用下才能被視覺感知 。正確地設計、使用光,能加強建筑造型的三維立體感,提升藝術效果,避免導致形象平淡或歪曲。

光能構建空間——明和暗的差異自然地劃分不同空間,她那微妙的強弱變化造就空間的層次感。光能突出重點——沒有重點就沒有藝術而落人平庸。明暗對比的強化能把藝術形象或細節表現出來,形成“搶眼”的視覺中心。極高的對比還能產生戲劇性的藝術效果,令人激動,令人心曠神怡。通過強調照明的特點,加強反差,運用剪影和光暈效果,就能產生一幅幅生動的畫面。

光能裝飾環境——光和影編織的圖案,光潔材料反射光和折射光所產生的晶瑩光輝,光有節奏的動態變化,燈具的優美造型等都是裝飾環境的寶貴元素,引人入勝的藝術焦點。

人類應該認真的認識光,研究光,運用光,創建光文化,建造一個光與影,光與色和諧的社會。

二、文化

1. 文化的定義

關于文化的定義有上百種闡釋。《大英百科全書》引用的美國著名文化學專家克羅伯和克拉克洪的《文化:一個概念定義的考評》一書中,文化的定義由世界上著名的人類學家、社會學家、心理分析學家、哲學家、化學家、生物學家、經濟學家、地理學家和政治學家所界定。它可分為描述性的定義、歷史性的定義、行為規范性的定義、心理性的定義、不完整性的定義等。例如:

描述性的定義(泰勒1871年)——文化或文明是一個復雜的整體,它包括知識、信仰、藝術、法律、倫理道理、風俗和作為社會成員的人通過學習而獲得的任何其他能力和習慣。

歷史性的定義(帕克和伯吉斯1921年)——一個群體的文化是指這一群體所生活的社會遺傳結構的總和,而這些社會遺傳結構又因這一群體人特定的歷史生活和種族特點而獲得其社會意義。

行為規范性的定義(威斯勒1929年)——某個社會或部落所遵循的生活方式被稱作文化,它包括所有標準化的社會傳統行為。部落文化是該部落的人所遵循的共同信仰和傳統行為的總和。

心理性的定義(斯莫爾1905年)—— “文化”是指某一特定時期的人們為試圖達到他們的目的而使用的技術、機械、智力和精神才能的總和。“文化”包括人類為達到個人或社會目的所采用的方法手段。

結構性的定義(威利1929年)—— 文化是一個反應行為的相互關聯和相互依賴的習慣模式系統。

遺傳性的定義(亨廷頓1945年)—— 我們所說的文化是指人類生產或創造的,而后傳給其他人,特別是傳給下一代人的每一件物品、習慣、觀念、制度、思維模式和行為模式。

不完整性的定義(薩皮爾1921年)——文化可以定義為是一個社會所做、所思的事情。不難看出,文化定義現象反映了文化對于人類及社會的密切關聯,不僅揭示了文化與人類社會進程的關系,而且還揭示了文化與人類社會整體的聯系,這種聯系涉及到社會的各個層面和領域。

文化是社會發展過程中人類創造物的總稱,也可以說是人類在歷史發展過程中所創造的物質財富和精神財富的總和,其中包括自然科學和人文科學。因此,文化是歷史發展的沉積物。文化隨世界歷史的發展而發展,而且具有地域性 。

在近期的文化研究中,對文化的區分出現了民族文化、城市文化、大眾文化、高雅文化、精英文化、通俗文化、流行文化、產業文化、商業文化、企業文化等新概念,并且迅速擁有了大量的專家學者和論著。此外,在各個學科領域內也都出現了相應的文化概念,如政治文化、經濟文化、企業文化、行政文化、管理文化、法律文化、旅游文化、茶文化、酒文化、食文化、光文化等等。

2. 文化的特性

文化是學而知之的;文化是由構成人類存在的生物學成分、環境科學成分、心理學成分以及歷史學成分衍生而來的;文化具有結構;文化分隔為各個方面;文化是動態的發展過程。一種文化是一個民族和國家一定的社會經濟發展在觀念形態上的反映;文化是可變的,一種文化也是隨著歷史的發展而不斷創新的;文化顯示出規律性,它可借助科學方法加以分析;文化是個人適應其整個環境的工具,是表達其創造性的手段。文化是無形的,要變得可視可再現,必須通過一種工具,一種語言。諸如上述特性等等,我們不妨歸納為,文化具有厚重的歷史性、廣闊的地域性、廣博的民族性和積極的表現性。

三、光文化隨想

光的存在要有一定的載體。太陽光是從太陽本體發出的,月光是太陽光的反射,閃電光是大氣層中電位差增大到一定程度時發生的猛烈放電現象。它們都按照自然規律運作,人們能享受這種賜與,但不能掌握它們的存在。火使人類從野蠻走向文明,產生許多文化現象,構成了光文化的最基本的內涵。所謂光文化的內涵,就是利用光這樣一種手段來表現文化。每一種藝術形式都有它自己特有的表現手段。攝影家的表現手段是光,如果沒有光,他們就會像雕塑家沒有粘土、畫家沒有顏料或者巧婦無米那樣一事無成。城市夜間環境的表現手段也是光。城市光環境融入光文化的理念,要通過城市建筑、橋梁、村落、廠礦、城市山水、自然風光、田野、交通工具和道路等人文景觀的載體來展現。經過建筑設計師與燈光設計師和照明工程師巧妙的設計,利用各種光源及光學材料創造出具有三維視覺效果的夜景光環境作品,就形成了一幅幅 “光繪畫”、“光雕塑”。夜景燈光作品一般依附于大面積的墻體立面和建筑特征,表現具有不同寓意的題材、不同表現形式的平面設計。例如香港維多利亞灣的夜景,由于燈光具有鮮艷奪目、形式新穎的特點,構成一個區域的視覺中心。對面高大建筑群的立面變換著不同的用光組合的絢麗畫面,形成了香港的標志性景象,構成了頗具藝術特色的光環境和時尚、現代的光文化。法國巴黎埃菲爾鐵塔采用不同視角,多重光照投射的造型手法,構成了虛實相間交融,線、面、體錯落有致的光的雕塑感,使該形體造型的現代藝術特色表現得淋漓盡致。

因此“光文化”是“光”與“文化”的巧妙結合,通過照明手段,用光與影、光與色將地域人文景觀和自然景觀進行裝扮,表現其地域特征、建筑、橋梁等載體的形態、結構、特點及個性特征,展現的是神韻、精華和靈氣 。

既然光文化是用燈光來表現文化,那末夜景觀設計就是在充分挖掘地域文化的同時,抽取地域文化的基因,通過光的語言加以刻畫與表現,充分展現地域特色,形成獨具特色的城市夜景觀意象。

“光文化” 理念的孕生是城市夜景照明發展到一定階段的歷史產物,研究“光文化”,解析“光文化”,創建“光文化”,提高城市夜景觀的文化品位,就要了解城市,熟讀城市歷史、地理、自然、風貌、人文、環境。梳理城市的軸線、肌理、天際線、邊緣與入口、視野、道橋、中心景區、特色景區、濱水界面、夜景眺望點、標志性建筑、開放空間、節點、生態綠化、象征景觀;解讀城市的街道、公園綠地、建(構)筑物、歷史古跡、公共藝術、導引系統、牌坊、廣告、招牌等要素。只有這樣,才能表現文化,突出特征,展現個性,不千篇一律,避免雷同。

“光文化”與“茶文化”、“酒文化”、“食文化”的本質區別在于“光”,因此,必須掌握光的特性,用好“光”與“影”的關系,把握“光”與“色”的尺度。不要過亮或全亮,避免濫用彩色光。

“光”與“影”是一對和諧的矛盾統一體,“光”是“影”的締造者,“影”又映襯了“光”的存在,照明則是表現她們的媒介和創造“意境”的手段。景觀照明初始期,觀賞者對“光”產生了極大的情趣,對“影”有所忽略。隨著景觀照明的發展與提高,人們對 “影”也有了新的認識,不要把所有的載體都照亮,要突出重點部位,要用“影”來托出“光”的存在,表現“光載體”的美麗,應用光來隱蔽瑕疵,遮擋丑陋。

建筑物等區域照明載體,應根據其建筑風格、造型、結構、特征進行單體設計,并注意整體光與色的統一性與協調性。如生活居住區應體現 “以人為本”原則,創造安靜、幽雅、舒適的生活環境和意境;涉外迎賓區或創造其莊重、壯觀的現代化城市文化品位,或反映其古樸、典雅的文化內涵; 文化休閑區要平靜祥和,應挖掘城市文化底蘊,表現地域文化特征,應創建夜晚休閑、娛樂的光環境;商業區要體現繁華、熱烈、火暴、震撼的商業氣氛,是彩色光的用武之地。

城市景觀照明光環境建設經歷了從“無”到“有”,從“小”到“大”,從“亮”到“美”,從“俗”到“雅”,從“建設實踐”到“理論研究”的歷史歷程。“光文化”理念研究的提出,是城市景觀照明內涵的飛躍,外延的拓展,底蘊的挖掘,層次的提高,形式的轉化,意義的創新,品位的升華。同時,“光文化”理念研究的提出,是自然科學與人文社會科學發展的結晶,是照明領域兩科聯盟的一次重大嘗試,是理論與科學實踐研究相結合的新起點,對促進城市景觀燈光建設具有極大的推動作用和深遠的歷史意義。

結 語

城市夜景照明創建了“光文化”,同時給城市帶來生機,使夜晚亮了,美了,美麗的夜景給我們帶來了無限的遐想空間,使人流連忘返,帶來了詩一般的意境,同時也給商家帶來了商機,促進了旅游等經濟的發展。在建設城市夜間美境的同時,我們不要忽視光對人類的意義,不要忽視“光、影、色”的辨證依存關系,不要忽視用光不慎給我們帶來光污染的危害和能源的浪費。

隨著科技的進步,時代的發展,人們對城市景觀照明也有了新的認知,新的要求和期盼。

參考文獻

[1] 《景觀照明、光與光文化》 何秉云等 2004年

(作者:何秉云)

何秉云簡介:

單位職務及職稱: 天津市照明學會常務理事兼副秘書長

專 業 特 長: 照明工程 、漢語言文學

學 會 職 務: 天津市照明學會常務理事兼副秘書長

其它社會兼職: 中國照明學會室外照明專業委員會委員

天津市照明協會理事兼副秘書長

天津市政府采購專家評委

天津國際招標有限公司專家評委

最近更新專欄文章:

凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點及對其真實性負責。

用戶名: 密碼: