大江東去浪淘盡,LED產業發展看似不規則,但是卻可以在不規則中找到潮起潮落的節奏點。

為什么會有周期性供需規律和淡旺季變化?為什么澳洋順昌是最勝利的模范生?為什么幾乎同時在2006年成立的華燦與迪源卻有著截然不同的命運?如何才能把握下一波擴產與投資的準確時間點?

今天,帶大家一起感受像坐過山車一樣刺激的LED產業大片。

LED的周期性供需轉換規律

我們知道地球自轉造成日夜,地球繞太陽公轉造成四季變化,這些自然界的周期變化幾乎亙古不變。

同樣的在電子產業也有小周期與大周期的變化,以前圍繞西方的圣誕節,電子業每年都會有淡旺季的周期,五窮六絕七上吊是臺灣經營資訊硬件產業十多年的觀察經驗,不過一般只講"五窮六絕",很少提及"七上吊",此句話的意思是:一年十二月份中,資訊硬件的產制、代工訂單營收等方面,在五月、六月時會達最低迷,也就是淡月、小月、淡季之意。而相對的大月則是在十二月,主要是圣誕節行情。

而幾年的換機潮又并發另一個電子業周期,所以從半導體發明的開始,就有人預測集成電路的發展趨勢,到目前為止摩爾定律幾乎像一年四季規律般的精準,還沒有失誤。

同樣的道理,LED是一個很特別的行業,技術與成本的周期性也有一個海茲定律,但是市場的周期性卻變換的讓人捉摸不定,今天我試著用我的記憶幫大家整理整理LED這個行業的自轉與公轉,讓大家回味一下這二十多年來LED波瀾壯闊的歷史。

- LED小周期:年淡旺季的變化

2010年以前,LED一年的的景氣看臺灣,臺灣的景氣看西方圣誕節,為什么會如此?

我們知道圣誕節就跟中國新年一樣,是他們一年中最重要的節日,圣誕節前的購物狂潮是西方推動電子產業鏈的最大推手,除了電腦,PDA與手機當做圣誕節禮品以外,為了節日氣氛,圣誕燈更不可少,LED取代傳統圣誕燈,在LED大量用于照明之前,裝飾用的圣誕燈是LED很大的出路,而且季節性非常明顯,訂單來的又急又快,加班加點很平常,到了淡季幾乎無事可做,這種訂單對生產管理是極大的考驗。

2010年以后,LED開始滲透照明市場,加上中國內需崛起,除了西方圣誕節的旺季之外,LED又有了一個中國因素的旺季,經過夏天的淡季之后,九月份開始了一波小高潮,尤其是燈都中山古鎮,代表回溫的大堵車又開始了。

圖一:顯示的景氣看深圳,照明的景氣看古鎮,古鎮的溫度計就是瑞豐燈配城

- 大周期:技術突破與上中下游擴產節奏的不匹配造成的變化

決定大周期規律的,最早期是革命性的技術突破,2011年以后,技術突破比較龜速,決定周期的,是LED滲透率的增長,下游的需求驅動著中游封裝與上游芯片擴廠,由于擴廠節奏的不同導致市場周期的起起落落。

我們先看看技術突破的趨勢:

1. 1994~2002年,迷茫但是充滿魅力的藍光LED

2002年以前,LED技術不成熟,成本高企,全彩顯示屏與交通燈是主力應用,當時的手電筒,小禮品鑰匙圈與驗鈔筆也因為藍光LED成了奢侈品,中村修二的發明成果還沒有完全開花結果,1999年就跟老東家日亞化學鬧翻去美國了,但是他留給日亞的技術資產,讓日亞壟斷了市場,專利也阻礙了LED的進步。這樣的狀況在2002年出現了第一個轉折點。

2. 2002~2010年是生產技術持續大突破導致取代市場大接力

這幾年基本上是中國臺灣在控制周期的節奏,模仿再創新的鼻祖其實是臺灣的LED廠家,透過海歸與工研院的技術融合,臺灣開始取得技術的突破,讓LED開始在一個個應用領域滲透。這個時期我認為是技術驅動市場的,技術主導LED周期。

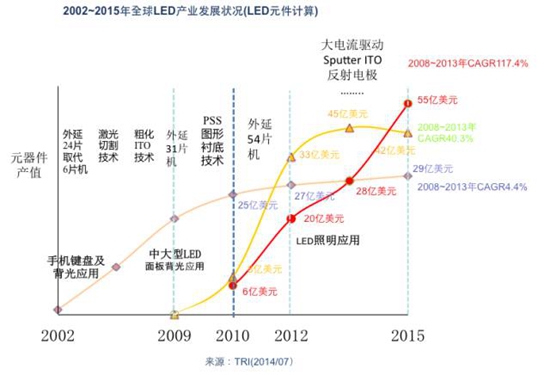

如圖二所示,第一波是2002年,因為使用激光切割的技術取代鉆石刀切割,20片機左右的MOCVD取代6片機,LED芯片成本開始大幅下降,從手機按鍵到手機背光開始一個接一個被滲透。外延粗化與ITO透明電極技術讓LED亮度瞬間提高一倍,中小尺寸液晶的背光也失陷了。倒裝Flip Chip與正裝大功率技術,讓路燈與室外照明開始進入LED時代。

2006年開始,綠光芯片技術開始成熟,顯示屏技術國產化,中國大陸成為顯示屏的主導者。芯片尺寸縮小,切割技術成熟,2006年以后,LED成為圣誕燈與裝飾燈的主角。

2008年開始,芯片技術迎來了一輪新技術大突破,圖形襯底PSS技術可以將亮度再提高30%以上,LED開始進入電視背光,造成2010年的LED大缺貨,中國大陸開始新一輪的瘋狂大投資,LED逐步進入中國節奏的時代。

圖二 2002年以后技術創新驅動市場增長圖