如何讓LED更亮?一文淺析如何減少Droop效應和提高光萃取效率

摘要: LED的效率以驚人的速度持續改善,不僅減少了給定應用的LED數量,還降低了硬件系統的成本,從而提高了采用率并降低了成本。這種效率的提升使得高亮度芯片變小,能夠將密集堆棧的數組產生出可尋址矩陣,這非常適合于車頭燈動態光束轉向。InGaN LED的固有高速切換使其成為可見光通訊或LiFi的理想選擇。

減少「Droop效應」和提高光萃取效率有助于實現更好、更亮的LED。

在過去十年中,LED已經轉變了固態照明,LED因其效率高和壽命長,推動了在一般照明中的應用。LED的效率以驚人的速度持續改善,不僅減少了給定應用的LED數量,還降低了硬件系統的成本,從而提高了采用率并降低了成本。這種效率的提升使得高亮度芯片變小,能夠將密集堆棧的數組產生出可尋址矩陣,這非常適合于車頭燈動態光束轉向。InGaN LED的固有高速切換使其成為可見光通訊或LiFi的理想選擇。

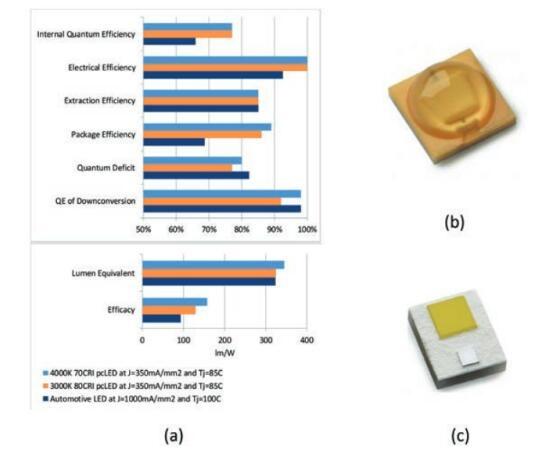

▲圖1:(a)典型的冷白色、暖白色磷光體轉換高功率照明LED在 J= 350 mA/mm2及Tj= 85 °C時,以及典型高功率車頭燈LED在 J= 1000 mA/mm2及Tj= 100 °C時的功效組成;(b)典型的大功率普通照明LED;(c)典型的大功率汽車照明LED

LED廣泛滲透到各個市場中,這得歸功于藍色LED插頭效率、白色轉換效率、精確定制和控制色點的能力大幅度上升。在本文中,來自加利福尼亞州圣何塞的Lumileds團隊討論了LED的技術細節,并比較了不同的結構,從而突出了未來改進的機會。在以下各節中,我們將介紹各種方面:白光LED效率典型損耗(范圍);大功率LED多層堆棧的磊晶考慮—內部量子效率與衰減的衡量,極性與半極性與非極性GaN的關系;載體擴散和光萃取裝置—圖案化基板;芯片結構比較。

Droop效應

隨著LED亮度要求的提高,工作電流密度增加,由傳統的35 A/cm2延伸到100 A/cm2以上。這種變化對磊晶產生了深遠的影響,因為在100 A/cm2的密度時增加內部量子效率與在10-20 A/cm2時增加,重點明顯不同。

在較低的電流密度下,內部量子效率的提高來自材料質量的提高,這是因為間接復合在低電流下占主導地位。

與此形成鮮明對比的是,當LED驅動更加困難時,焦點必須針對Droop效應。今天,產業普遍支持歐杰復合是最先進工業設備效率下降的主要原因。由于量子井內的載流子密度增加,因此在高驅動電流下,歐杰損耗很顯著,這加強了三粒子重組過程的可能性。

減少歐杰重組的一個選擇是用更多的井引入活躍區域,因為這有可能降低其中每一個的載流子密度,但是成功幾率不高。電子的不對稱性和電洞的有效質量導致有源區p側的載流子密度高于n側的載流子密度,并且導致載流子復合的變化。所以增加量子井產生的效益可能會很小,甚至沒有。

一個更好的方法是使用能帶結構工程。這可以促進更好的載體分布,并確保每個量子井的載流子密度低。實現這一點,設備的工作點在效率曲線上更高(見圖2)。

▲圖2:具有不同載流子分布和材料質量的LED活性區域的一維組件仿真(a)及相應的內部量子效率(IQE)曲線(b)

雖然設計用于低Droop的活動區域通常能夠實現量子井中載流子的均勻分布,但是它們以犧牲材料質量為代價,并且這增加了非輻射間接復合。通常,低Droop活性區設計中的銦含量增加會造成材料質量降低。顯然,最佳的LED必須將對抗效率下垂與高材料質量結合起來,確保低的間接重組(見圖2)。

不想出現Droop效應的另一個選擇是通過電子和電洞波函數更大的迭加來增加輻射復合速率。今天的LED在c面上產生并受到內部電場的困擾,這些電場拉開了電子和電洞并損害了輻射復合。通過切換到半極性和非極性基板來減少或消除有源區域內的偏振感應電場,可以進行改進。優點不僅限于較高的輻射復合,而且在較高驅動電流下降低歐杰復合速率。

實現這一切的承諾并不容易。今天,半極性和非極性組件受到短時間的非輻射復合壽命限制,而且基底非常昂貴,沒有商業用途。此外,盡管在這些替代晶體取向方面取得了進展,但是由于載體擴展和材料質量的改進,它們正在追逐移動目標。

提高光萃取效率

在現代大功率LED中優化光萃取的一條途徑包括減少泵浦光子跳躍的次數,即泵浦光子通常在其離開之前在芯片腔內的往返次數,并切割芯片腔內的泵浦吸收。

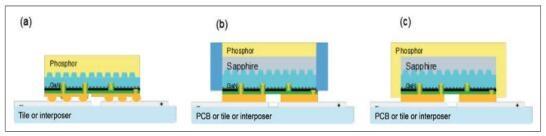

這兩個關鍵特性(泵浦光子反射次數和泵浦吸收)在兩種常見的架構中都有明顯的不同:倒裝芯片和薄膜(參見圖3的組件架構圖)。薄膜設計提供較小的源尺寸,并且它們在高度定向應用中是優選的,而倒裝芯片設計直接連接到板上,而不使用插入器。兩者的共同點是高電流密度和低熱阻,都能夠實現高密度數組。

除了這兩種設計之外,還有第三種,它是倒裝芯片的一個變體:它通過阻擋藍寶石基底的側面來重新定向光子穿過管芯的頂側(見圖3(b))。這種設計的優點包括:較小的源尺寸和更嚴格的角度輻射模式;更有效的耦合效率;具有更大的設計靈活性。

▲圖3:薄膜(TF)和倒裝芯片(FC)設計的比較:(a)薄膜(b)基于倒裝芯片的單面低發射器(c)基于倒裝芯片的五面發射器

凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點及對其真實性負責。

用戶名: 密碼: