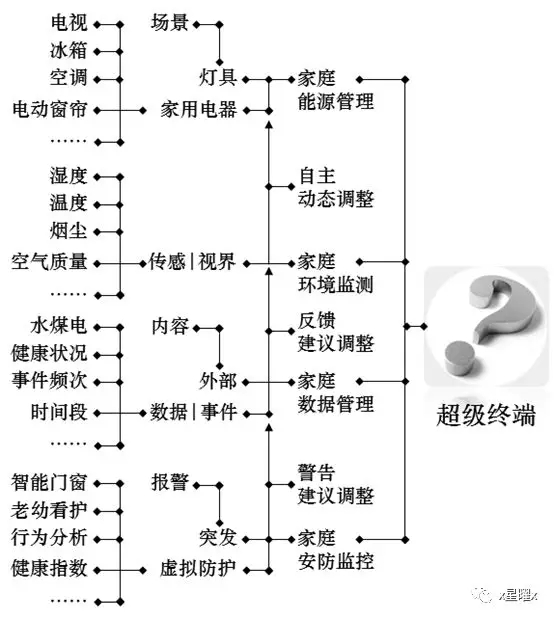

對任何一種現有的對“入口”的探索方式加以否定,都是盲目的,雖然眾多的探索本身也是盲目的。戰略規劃的最佳方式是倒敘,目標(結論)—路徑(推理)—資源(現狀),“英雄領袖的本質之一是強調戰略的管理方式:基于戰略而不是戰術的行事準則”(《陳春花:成為面向未來的成功企業,要具備的8個本質特征》)。未來很有可能不是可以由過去推導出來的,就像用馬車做基礎不可能推導出汽車一樣,“入口”和“超級終端”會是一種什么樣的形態,僅以智能家居為例,我們不妨試著做一次倒敘的推演。“超級終端”(以下簡稱超端)的作用:控這兒控那兒當然是超端的關鍵作用之一,但信息及信息交互才是超端的核心價值和立命之本,這兩點代表著超端的輸入和輸出。

如果只是上面這樣子,事情就簡單了,但實際上,這只是輸出的部分,并不是強需求,在使用粘性沒有建立起來之前,甚至只能用雞肋來形容。超端輸出的部分,雖然是智能家居的重要構成部分,但這種重要性更多是企業的訴求而不是真實用戶的訴求,所以只能附而加之,不能強行植入,更別指望用戶為這個整體買單了。如果順其自然的成長,估計得花幾代人才能通過生活習性和價值傳遞的方式先在高端形成一個受眾市場,進而影響到中端和低端消費者。

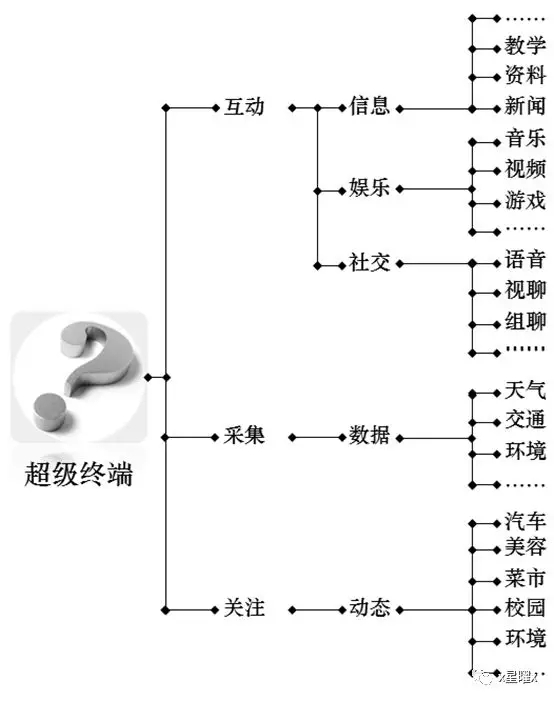

有人可能一下子就發現了,這張表,這……說的不就是手機嘛,那剛好省了解釋了,只需要提出兩個問題:智能手機與使用者的粘性夠不夠緊密?智能手機與使用者的粘性主要是基于什么?是內容,而內容才是互聯網切入后能快速實現價值的地方。

但我并不是說手機就是這個“超級終端”,至少不肯定是不是,手機現在實在是負重太多了,而且目前手機的外延太依賴APP了,這是一個槽點。手機有個不解鎖向上觸屏劃出來的界面,蘋果手機是有的,其它我不清楚,這個界面如果是智能家居控制界面,差不多就到位了,硬件的關聯性是可以慢慢添加完善的。

講這么多,想要說明的就是,這個“入口”器件,一定要有很強的使用粘性,是智能手機、路由器這樣的存在,要有很強的信息交互作用來幫助達成使用粘性,個人認為,階段性的,可能是一個帶無線控制功能的大PAD。必須要強調,不是說用這個“超級終端”就可以固定化社交或信息交互,而是,既可以直接使用,也可以通過它來和家居內容互動,可以通過電視屏/電腦屏互動“超級終端”的接入內容,家庭電腦可以不需要了,只需要一塊兒互聯網屏,這個“超級終端”本身就可以演變成一個軟鍵盤。

其實最佳的工具應該是“AI人工智能”,曾經在《星曜》--《個人服務中控:大寶和小寶》中設定了一個擬人的實體形態,就是在表述人工智能在家居和個人生活方面的應用,當然了,AI還太遙遠,我們這里的討論全部都是以當前有技術支撐的可以切實實現的產品和系統來做考量的。市場的情況是,搞技術的成天嚷嚷生態,應該搞生態的又成天糾結技術,怎么擰巴怎么來。在生態方面,“智慧路燈”是封閉系統,“城市家具”是封閉系統,“工業互聯網”是封閉系統,“智慧物業”是封閉系統……,但是,說到“智能家居”,“我們不一樣,每個人都有不同的境遇,我們在這里,在這里等你……。”

人是很懶的動物,家里買了一只小米落地扇,床頭到床尾幾步路都不愿意起個身,需要調檔或者開關的時候經常是拿起手機點開APP來弄。

智能家居,任重道遠,但絕不是天方夜譚。智能家居最大的吸引力就是它的想象空間,家居生活中就沒有什么是不能智能化的,馬桶,噴淋,鏡子,洗碗機,吊頂,墻面,茶幾,電視,開關,窗簾,門窗,餐桌,燈具,冰箱,洗衣機,空調,地板……至于怎么智能化,終究有人會找到路徑的,問我也是可以的,寫出來就沒必要了,要死很多很多腦細胞,隨便聊聊天扯扯蛋還是挺輕松的。

這部分沒寫完,另起一個段落標題接著寫。

「界面的戰爭」

之前秀了個《照明行業超級APP暢想版》,那都是四五年前的想法了,但有一點是個人始終堅信的,智能照明也好智能家居也好,未來的“超級終端”界面一定是可視化編輯和操作的,是“拖曳”處理的,是可以自定義的,不會像今天的所有操作那么技術型那么死板,應該是不需要說明書啥的,入手可用能用。

硬件幫助建立功能性粘性,界面幫助建立操作性粘性,內容幫助建立連接性粘性,三個部分都能做到位,智能家居就一定會撲面而來。

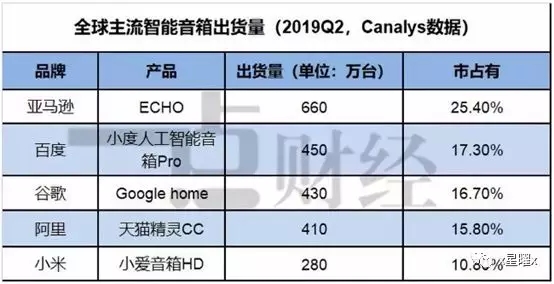

因為語音交互和搜索的興起,智能音箱也成為了一個連接和操控界面的選項,從指尖到舌尖,換了一種方式,帶來更科幻的感覺。一點財經發了篇《百度、阿里、小米決戰智能音箱》的文章,“互聯網廠商決定入場后,一切變得無比復雜且不合常態:低價銷售,捆綁服務,普通玩家退場,寡頭登基。”作者應該不是技術和市場背景的,其實,一點兒都不復雜,也非常“常態”,重要的不是音箱,而是交互,是界面,是內容連接,是信息流和數據庫。

說到語音交互及其載體智能音箱,在世界范圍內,亞馬遜才是領頭羊,而亞馬遜最近的動作更是將Echo的場景應用向未來狠狠的推動了一大步。“人們還沒有意識到中間地帶的重要性……(亞馬遜)已經向洛杉磯的很多家庭發放了700個測試設備,覆蓋了人口稠密的洛杉磯區域,用戶可以在室內用Echo“呼叫”街道上的氣象站,了解室外實時的天氣情況;在房間里開啟花園中的智能灌溉設備;或者,監控報箱查詢書刊和信件的投遞狀態。”

對亞馬遜來說,也許是新的出發,但實際上這都是被眾多智能玩家們玩爛了的場景,問題的重點在于:是亞馬遜自身在做,而且,雖然是簡單的幾個場景描述,卻同時包含了輸入和輸出的部分(如果不理解這句話,請回過頭去看“場景的戰爭”那一節)。

亞馬遜弄了個Echo,塑造了個Alexa,未來也一定會在語音交互這個界面上奮力前行,構建生態,“智能音箱”就是“超級終端”嗎?

現在的智能音箱正在往帶屏交互的方向走,下一步就是聲音界面和視覺界面的雙界面形體,是不是變得越來越像那么回事兒了?所以,智能音箱這么火,不是沒來由的,它的核心是界面的故事,而不是音箱本身,只是目前內容層面的價值還沒有發揮出來,看起來都成了賣音箱的貨色。

互聯網大佬一發威,好好的一個百家爭鳴的音箱行業,秋色金黃,彎腰折眉,凋零如斯……

這些年,關于“超級終端”,關于“界面”,關于“入口”,有太多的聲音和方向,直至今日也沒有定論,但我們可以用一些基本的條件來做個判斷,哪些是靠譜的,哪些是不靠譜的。

它必須是單品或者子母組合;

它必須是獨立存在和工作的;

它必須是方便交互和操作的;

它必須是可以支持到內容輸入和采集的;

它必須是能做到指令輸出的;

它必須是能夠直接接入互聯網/云端的;

它應該是與日常生活有高度關聯性的;

它應該是價格不太昂貴的;

它應該是可以升級接入5G的;

它應該是有可視化編輯界面的;

它應該是可交互語音系統的;

它應該是有限區域內可移動的;

……

以上只是部分條件,畢竟,本人只是玩家不是專家,給不出那么全的條件定義,姑且說之,您也就姑且聽之。回過頭再看看這些年的所謂“入口論”:

燈具?

開關面板?

手機?

電視?

路由器?

智能音箱?

……